পর্যাপ্ত চাহিদা না থাকায় বিদ্যুেকন্দ্র ভাড়া বাবদ আমাদের প্রতিবছর অনেক টাকা ভর্তুকি গুনতে হয়। আমাদের গ্রিডে যেহেতু আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের পরিমাণ খুবই কম, বর্তমান রিসার্ভ মার্জিন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বলা যায়। ভবিষ্যতে বিদ্যুতের চাহিদার প্রাক্কলনে সতর্ক হতে হবে, যাতে রিসার্ভ মার্জিন সহনীয় পর্যায়ে রেখে এই খাতের ব্যয় কমানো যায়।

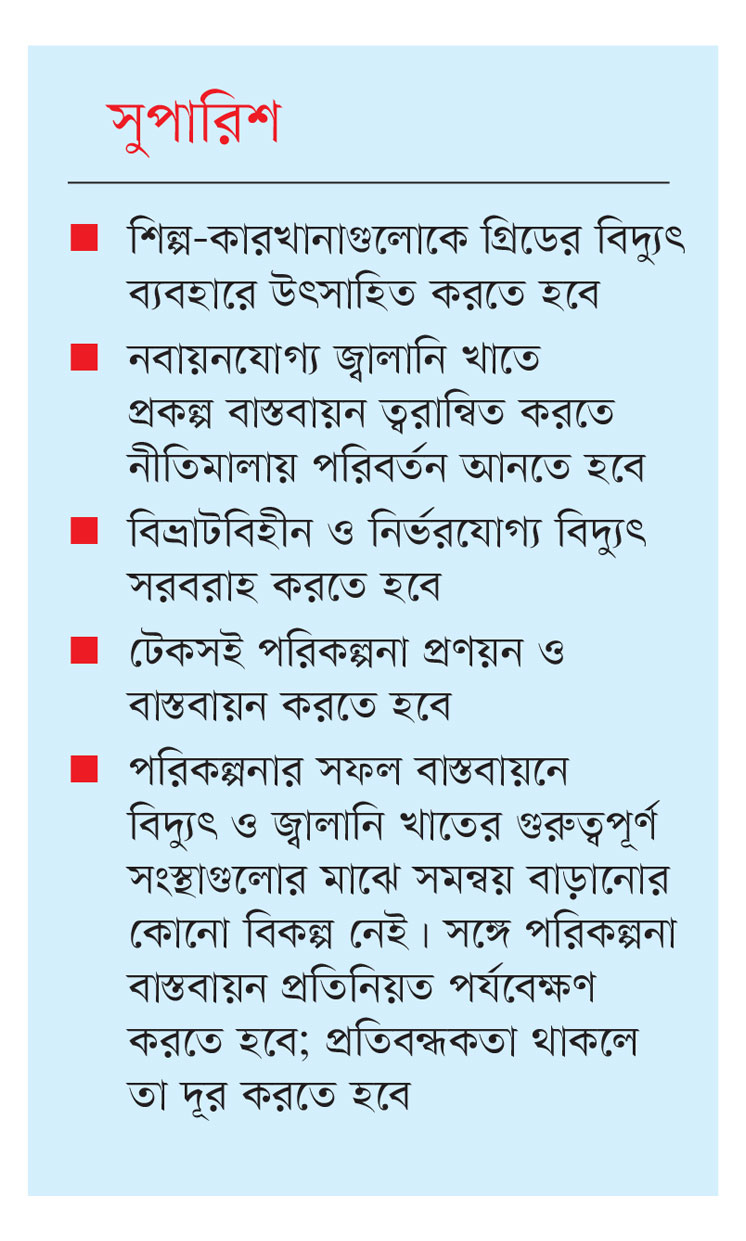

আবার বেশ কিছু বেইসলোডের বিদ্যুেকন্দ্র শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রিডের বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ানো না গেলে এই খাতে ভর্তুকি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমাধানের একটি পথ হতে পারে শিল্প-কারখানাগুলোকে গ্রিডের বিদ্যুৎ ব্যবহারে উত্সাহিত করা। এ ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

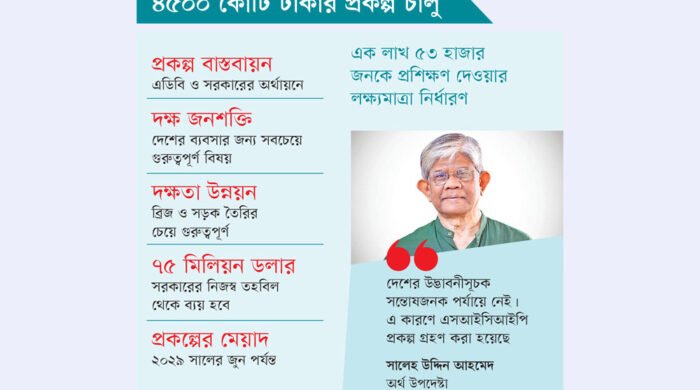

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা

অনেক দিন ধরেই শুধু আলোচনা হচ্ছে, গ্রিডে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানি কতটুকু সংযুক্ত করা যায়? ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফিন্যানশিয়াল অ্যানালিসিসের (আইইইএফএ) ২০২৩ সালের গবেষণায় দেখা যায়, আমরা দুই থেকে তিন হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ (আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল) সহজেই গ্রিডে সংযুক্ত করতে পারি, যা আমাদের খরুচে তেলের (মূলত ফার্নেস অয়েল) ব্যবহার কমাবে। ২০২৫ সালে যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা আরো বাড়বে, আমরা আরেকটু বেশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ গ্রিডে নিতে পারব (ব্যাটারি স্টোরেজ ছাড়া)।

তবে বাস্তবতা হলো, আমাদের গ্রিডে এই মুহূর্তে ৭০৩ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ যুক্ত আছে নেট-মিটারিংয়ের আওতায়, ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ রয়েছে ১১২ মেগাওয়াট, আর বায়ুবিদ্যুৎ রয়েছে ৬০ মেগাওয়াট সক্ষমতার। এর পাশাপাশি প্রায় ৪৫০ মেগাওয়াট সক্ষমতার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রশ্ন থেকেই যায়, ২০৩০ সালে কি আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা (সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ মিলিয়ে) অন্তত ৪০০০ মেগাওয়াট হবে? নাকি তখনো আমরা দিনের বেলা ব্যয়বহুল ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করব? যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৩৮২.৮৯ বিলিয়ন টাকা এবং তার পরও লোকসান হয়েছে ৮৭.৬৪ বিলিয়ন টাকা, দিনের বেলা খরুচে তেলভিত্তিক বিদ্যুতের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা আর্থিক দিক দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণই বটে।

আবার ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ খাতও খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছে। কিন্তু এর যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক কমানোর গুরুত্ব আমরা মনে হয় অনুধাবন করতে পারছি না। হয়তো ভাবছি, শুল্ক অব্যাহতি দিলে আমরা অনেক রাজস্ব হারাব। বাস্তবতা অন্য রকম—১০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুতের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আদায়কৃত রাজস্বের ০.০৫ শতাংশের চেয়েও কম। অন্যদিকে ১০০ মেগাওয়াট ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ তেলভিত্তিক বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে এক বছরেই এর চেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। আর ২৫ বছরের জীবদ্দশায় এই সৌরবিদ্যুৎ বাংলাদেশের রাজস্ব বোর্ডের একবার প্রাপ্ত শুল্কের ২৫ গুণের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। এ ধরনের প্রকল্পে জমি ব্যবহারেরও প্রয়োজন নেই। কাজেই ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুতের যন্ত্রাংশ আমদানি শুল্ক মওকুফ বা কমানো যুক্তিসংগত বলা চলে।

একই কথা প্রযোজ্য সৌরবিদ্যুত্চালিত সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সেচ খাতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারে ডিজেল আমদানি কমবে, কিন্তু এই খাতে কোনো প্রণোদনা তো দেওয়া হয় না; বরং উচ্চ আমদানি শুল্ক রয়েছে।

অনেকে ভাবতে পারেন, আমদানি শুল্ক কমানোর চেয়ে আমরা বরং সৌরবিদ্যুতের যন্ত্রাংশ নিজেরাই তৈরি করব। নতুন কারখানা স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া যেতেই পারে। তবে এতে সময় লাগবে। আবার সৌরবিদ্যুতের যন্ত্রাংশ তৈরিতে যে বিশেষ খনিজ (critical minerals) লাগে, তা আমাদের আমদানি করতে হবে।

সব দিক বিবেচনায়, সময়ক্ষেপণ না করে আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে নীতিমালায় পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

জ্বালানি দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই

২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী, গ্রিডের বিদ্যুতের প্রায় ৫৬ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে বাসাবাড়িতে। ক্রমেই লোকজনের মাঝে বিভিন্ন অ্যপ্লায়েন্স কেনার প্রবণতা বাড়ছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে তাই দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, শিল্প খাতে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানি (বিশেষত গ্যাস) ব্যবহারে সাশ্রয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আবার পর্যাপ্ত জ্বালানি ও বিদ্যুতের অভাবে কয়েক বছর ধরে শিল্প খাত ভুগছে। কাজেই শিল্প খাতে জ্বালানি নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

বিদ্যুৎ গ্রিডের আধুনিকায়নে বিনিয়োগ

শিল্প-কারখানাকে গ্রিডের বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল করতে হলে বিভ্রাটবিহীন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এ জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের আধুনিকায়নে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই বিনিয়োগের ফলে ভবিষ্যতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাড়তি সক্ষমতাও গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। কাজেই গ্রিড আধুনিকায়নে বিনিয়োগের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

পরিশেষে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যাগুলো দূর করতে হলে টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে আমাদের অবশ্যই একটি দীর্ঘিমেয়াদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। দ্রুত পরিবর্তন আনতে গিয়ে খরচ বেড়ে যাতে অসংগতি তৈরি না হয় সে দিকটা বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

অন্যদিকে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয় বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। সঙ্গে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করতে হবে। যেহেতু নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার বাড়ানোতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাই বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গেও সমন্বয় করতে হবে। আবার অংশীজনদের সক্ষমতা বাড়াতেও সরকারি সংস্থা, যেমন—স্রেডাকে কাজ করে যেতে হবে।

আমদানিনির্ভরতা কিংবা বিদ্যুৎ খাতের মাত্রাতিরিক্ত সক্ষমতার প্রভাব খুব বেশি বোঝা না গেলেও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমদানিনির্ভরতা কিংবা বিদ্যুৎ খাতের মাত্রাতিরিক্ত সক্ষমতার প্রভাব খুব বেশি বোঝা না গেলেও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যখন অনেক বিদ্যুেকন্দ্রকে কম সক্ষমতায় ব্যবহার করায় সরকারকে প্রতিবছর কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভর্তুকি দিতে হয়, তখন শিল্প খাতে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ জেনারেটর ব্যবহারের অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গ্রিডের কম্বাইন্ড সাইকলের বিদ্যুেকন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা ক্যাপটিভ জেনারেটরের তুলনায় অনেক বেশি।

যখন অনেক বিদ্যুেকন্দ্রকে কম সক্ষমতায় ব্যবহার করায় সরকারকে প্রতিবছর কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভর্তুকি দিতে হয়, তখন শিল্প খাতে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ জেনারেটর ব্যবহারের অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গ্রিডের কম্বাইন্ড সাইকলের বিদ্যুেকন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা ক্যাপটিভ জেনারেটরের তুলনায় অনেক বেশি।